[「もしも」に備えて]非常持出品・備蓄品 チェックリスト |

ハザードマップもしもの時に備え、ハザードマップで避難行動を確認しましょう。

国土交通省のハザードマップポータル、栃木県内各市町のホームページから ハザードマップを確認することができます。 避難行動判定フロー(内閣府防炎) 台風・豪雨時に備えてハザードマップと一緒に「避難行動判定フロー」を確認しましょう 台風・豪雨時に「避難情報のポイント」を確認し避難しましょう |

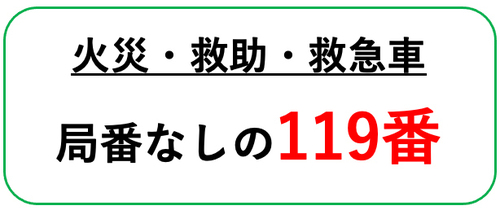

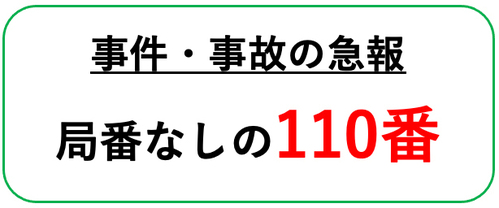

災害時緊急連絡先もしもの時に備え、普段から自分が住んでいる地域の該当施設を確認しておきましょう。

救急車利用マニュアル(消防庁)

消防署 宇都宮市消防局 028-624-2441 足利市消防本部 0180-99-2323 栃木市消防本部 0282-24-9999 佐野市消防本部 0180-992-019 鹿沼市消防本部 0180-992-889 日光市消防本部 0180-992-189 小山市消防本部 0180-992-190 石橋地区消防組合消防本部 0285-53-7311 芳賀地区広域行政事務組合消防本部 0180-992-118 南那須地区広域行政事務組合消防本部 0287-23-6119 塩谷広域行政組合消防本部 0287-23-2119 那須地区消防本部 0287-22-0119  警察署

宇都宮中央警察署 028-623-0110 宇都宮東警察署 028-610-0110 宇都宮南警察署 028-653-0110 小山警察署 0285-31-0110 足利警察署 0284-43-0110 栃木警察署 0282-25-0110 那須塩原警察署 0287-67-0110 佐野警察署 0283-24-0110 鹿沼警察署 0289-62-0110 真岡警察署 0285-84-0110 下野警察署 0285-52-0110 大田原警察署 0287-24-0110 今市警察署 0288-23-0110 さくら警察署 028-682-0110 矢板警察署 0287-43-0110 日光警察署 0288-53-0110 那須烏山警察署 0287-82-0110 茂木警察署 0285-63-0110 那珂川警察署 0287-92-0110 |

ライフラインの確保「水」水は人が生きていくうえでとても大切です。飲み水はもちろん、ケガをしている人の応急手当や水洗トイレにも水が必要です。生命維持、衛生面から重要な水は、災害時に最も優先して確保しなければならないもののひとつです。栃木県の「地震被害想定調査」によれば、栃木県で最大級の地震が発生した場合、発災直後の断水人口は約92万4600人に及ぶとみられています。

日頃から備えておくもの ●3日分の飲料水(1人につき1日3リットル。例えば4人家族なら1日12リットル) ●生活用水(手洗い、食器洗い、トイレ、洗濯などに使用するため) ※ポリタンクなどにくみ置きしておくか、お風呂の残り湯をとっておきましょう ●災害用浄水器 ●携帯、簡易トイレ ★トイレタンクの水だって緊急時には“使える”水。日頃からタンク内をキレイに保ちましょう。 飲料水の保管で注意すること ●水道水をポリタンクなどにくみ置きする場合、密閉式のきれいな容器に入れて、日差しの当たらない場所や冷蔵庫などに保管する ●くみ置きした水は、日差しの当たらない場所で3日、冷蔵庫で1週間程度を目安に交換する ●くみ置きした水は、煮沸してから飲むこと ●浄水器を通した水の場合、塩素による消毒効果がないため毎日交換する ●ペットボトルのミネラルウォーターを備蓄している場合、消費期限に注意 災害が発生したら水を貯める 台風が接近した、地震が発生したなど、災害が発生した場合はその後、断水する可能性を考えて、ポリタンクや浴そうなどに水を貯めましょう。 ★もちろん、避難や安全確保が最優先 |

ライフラインの確保「電気」台風や地震などの災害が発生して停電すると、どのような影響があるでしょうか。まず夜だったら街灯が消えて危険場所が確認しづらくなります。また、ラジオやテレビなどから情報を得ることも難しくなります。栃木県の「地震被害想定調査」によれば、栃木県で最大級の地震が発生した場合、発災直後の停電軒数は約14万8400軒に達するとみられています。

日頃から備えておくもの ●懐中電灯や電池式ランタン(ロウソクを使う場合、火事に注意) ●乾電池 ●電池式または手動発電式の携帯充電器 ●ラジオ 災害時に注意すること ●使用中の電気器具のスイッチを切る! 特にアイロンやドライヤー、トースターなどの熱器具はすぐにスイッチを切り、プラグをコンセントから抜きましょう。 ※水槽のポンプやヒーターなども注意! 水槽が壊れて水が無くなると、停電後の通電で火災の原因となるケースがあります。 ●たれ下がっている電線に注意! 地震や強風などで切れてたれ下がっている電線に触ると感電の危険があります。すぐに電力会社に連絡しましょう。 ●避難する場合は、ブレーカーを切る! 家を離れて避難する場合は、電気の消し忘れによる事故や火災を防ぐためにブレーカーを切りましょう。家族全員がブレーカーの位置を知っておくことが大切です。 災害後の注意 災害後、壊れたり水に浸かった電気機器や屋内配線は漏電などの原因となり危険です。必ず電気店などで点検してもらってから使用しましょう。 |

ライフラインの確保「ガス」災害時、ガスの供給が止まるとガスコンロを使った調理ができなくなり、ガスの冷暖房も使用できなくなります。何よりも怖いのは、火災や中毒を引き起こすガス漏れです。今は、強い地震(震度5以上)を感知するとガスの供給を遮断するマイコンメーターが設置されている場合がほとんどですが、ガスの供給が停止したときの備えや、マイコンメーターの復帰方法は確認しておきましょう。

日頃から備えておくもの ●カセット式卓上コンロ ●ガスボンベ ●調理不要な非常食 ●ガスメーターの場所と復帰方法の確認 災害時に注意すること(特に地震発生時) (1)まずは身の安全を守る (2)火を消して各器具のガス栓を閉める (3)メーター部の元栓を閉める (4)ガス漏れの可能性があるときは絶対に電気機具のスイッチの入切やコンセントの抜き差しはしない ガスの特性を知っておこう LPガス(プロパンガス)は空気より重く、都市ガス(天然ガス)は空気よりも軽い。もしもプロパンガスが漏れた場合は床付近にたまるので(拡散しにくい性質も持つ)注意が必要です。ガス漏れの際にはすぐに窓を開けてガスを外に逃がしましょう。 LPガス(プロパンガス)のメーター復帰方法 (1)すべてのガス器具の栓を閉める。 (2)復帰ボタンを押す(「ガス止め」の文字が消える)。 (3)液晶の文字とランプが点滅するので1分待ち、液晶の文字とランプが消えたら復帰完了。  都市ガスのメーター復帰方法

(1)すべてのガス器具の栓を閉める。 (2)復帰ボタンのキャップを外してボタンをゆっくり押す(2秒)。 (3)3分待って赤いランプの点滅が消えたら復帰完了。 ※メーターによって復帰方法が異なる場合もあります。 詳しくはご利用のメーターの説明書をお読みになるか、ガス会社にお問い合わせください。  |

ライフラインの確保「情報」災害時に素早く的確な情報を取得することは、時に生死を分かつほど大切です。どこにいても、地域が発信した最新の災害情報を入手できるという意味ではラジオが非常に有効です。また、自治体が発信しているメールサービスも便利です。災害時に、まさにライフラインとなる「情報」の入手方法の確認はもちろん、対応機器などの準備も忘れずにしましょう。

日頃から備えておくもの ●ラジオ(予備の電池も) ●携帯充電器(電池式のものも) ラジオをスマートフォンで聴く方法 ラジオ放送と同時にネット配信される「radiko(ラジコ)」やNHKの放送が聴ける「らじる★らじる」などのアプリを入れれば、スマートフォンでラジオを聴くことが可能です。 <関連リンク>radiko 県や各市町の災害情報を携帯電話で入手 県や各市町が発信する災害情報や火災情報などを携帯電話のメールで入手することができます。独自のメールを発信していない市町でも「緊急速報エリアメール」など携帯電話会社の配信機能を使用して情報提供している場合があります。また栃木県警では防犯や交通安全情報なども配信。詳しくは県や各市町などにお問い合わせください。 防災に役立つ気象庁の予測情報 災害を予測できれば、身を守ることにとても役立ちます。気象庁が提供する「キキクル(危険度分布)」では、今現在の土砂災害、浸水害、洪水の状況を、皆さんの住んでる場所での危険度として見ることができます。 |

家族構成に合わせて必要なもの考え、非常用品を揃えましょう。

食品の賞味期限や電池切れなどは定期的に確認が必要です。

ローリングストック(回転備蓄)をして、常に一定量の食品を備蓄しましょう。

※ローリングストック(回転備蓄)とは?

保存が利く食料品を多めに買い、普段の食料として賞味期限が近いものから消費し、減った分を買い足すことで備蓄を保つ方法。