[MY TOWN なかがわ(2014年3月放送終了)]MyTown #85♪ 太古のロマン ♪ 土の中に埋まっていたものをただ水洗いしただけというガラス玉・・

紺碧の海の底を思わせる蒼や緑といった複雑な色合いで 思わず・・欲しい・・と思ってしまいます(笑) o(☆∇☆)o 今回の春の企画展の体験イベントとして「ガラス玉を作ってみよう」 を毎週日曜日に開催しているということで学芸員の岡本さんに 教えて頂きながら作ってみました!! まずは・・たくさんのガラス棒の中から好きな色を選びます! そしてガスバーナーでガラスを溶かしながら離型剤 (後でガラスが取れやすくなる薬)がついた棒に巻き取るという 古来からの「巻き取り法」という方法で作っていきます! 果たしてうまくできるのでしょうか♪ σ(゚ー^*) ポイントは・・手早く!慎重になり過ぎずこらえる!  ガラスを医療器具のようなはさみみたいな器具に挟み、火元から

離れて作業が出来るようにします。これは利き手と反対側の手で持ちます! (o゚▽゚)━━★ バーナーの炎の上で暫くガラス棒を温めそれから炎の中にガラス棒を 入れていきます。するとガラスがどんどん溶けて線香花火の火玉のように なってくるので雫のように垂れそうになったらくるっと回して上に向けます。 ━━Ω するとまた垂れてくるのでひっくり返す・・これを繰り返して 熔けている部分を大きくします。 そして1㎝くらいの玉状にガラスが熔けたら今度は離型剤の 着いた棒を利き手で持って温めます。 それを熔けたガラスの下に潜り込ませてガラスを密着させたら ゆっくり棒を回しガラスをドーナツのように巻き付けます。 ━━◎━━ 金属棒にくっついたガラス以外は引き離します。 金属棒についたドーナツ状のガラスをくるくる回しながら形成します。 そして気泡が入らないように綺麗なドーナツ型にしていきます。 これ・・意外と難しいかも・・(笑) ―――ヾ(`・ω・ ;)ゞ―――  子どもと一緒にやっていると親御さんの方が夢中になってしまう

パターンが容易に想像できます(笑) どうやらShinlyのガラス玉はまずまずで比較的大き目に出来上がりました! 暫く熱を取った後、離型剤の部分を水に浸けるとあ~ら不思議(笑) 離型剤が水に溶けてするっとガラス玉が外れました。 .☆.。.:*・ ◎ ◎ 後は棒がついていた部分がギザギザしていたら紙やすりで 軽くこすってなめらかにします。 「大きい」といっても指でつまめばこんなもんです(笑) σ(´▽`;)ゝ ガラス玉づくり体験は春季企画展開催中の日曜日のみ体験できます。 予約は要りませんが混みあう場合もありますので心配な方は 予約も出来ます♪また土曜日には勾玉づくりや火おこしの 体験も出来ますのでこちらも是非! 光を当てるとエキゾティックな色合いを見せるガラス玉。 1人1回2個まで作ることが出来ますので毎週通って 太古の歴史を感じるオリジナルのアクセサリーを作ってみては♪ (*゚▽゚*)・゚・*(*ゝωб*)*・゚゚・*:.・  **************************

「栃木県立なす風土記の丘資料館」 アクセス:那珂川町小川3789 開館時間:9:30~17:00(入館は16:30) 定休日 :月曜日(祝日の際は翌 火曜日) 観覧料金:一般 100円 高校・大学生 50円 中学生以下 無料 ※入館当日であれば大田原市なす風土記の丘湯津上資料館も見学可 春季企画展「古代の輝きをあつめて‐那須地域出土のガラス玉‐」 開期:平成25年4月13日(土)~6月16日(日) お問い合わせ:0287-96-3366  |

次のページ

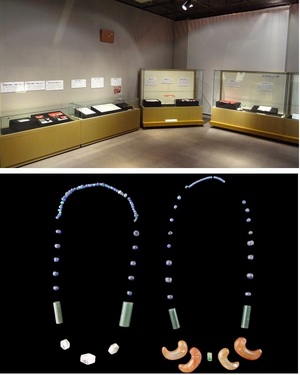

春季企画展古代の輝きをあつめて‐那須地域出土のガラス玉‐」

を開催しています。

6つのガラスケースの中には小さなもので1㎜程のガラス玉から

10㎝以上ありそうな勾玉(まがたま)などがおよそ700点ほど

展示されています。

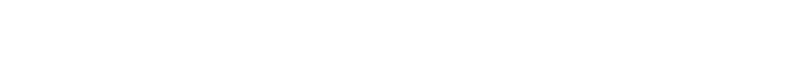

これらは那須地域の古墳から出土したものでその状況から

想像できる状態に復元されネックレスの状態に展示されて

いるものもあります。

キラキラ☆c(゚ー゚*)c☆キラキラ

どれも現代でもよく見かける・・むしろ自分も持っている

アクセサリーのようです(笑)

+。:.゚ヽ(*´∀`)ノ゚.:。+゚