[MY TOWN なかがわ(2014年3月放送終了)]2013年6月27日

MyTown #91♪ 研ぎ澄ます・・一振り ♪ 溶岩のような和鉄を一塊にする工程を積み沸かしと言うのだそうですが

鉄が鍛接するくらいの温度になると中からお湯が沸くような音が するため 「沸かす」と言うのだそうです・・ 細かな工程は難しいので・・簡単に書くとここからは比較的 皆さんが想像できる工程です。 赤く熱した炭火の火床の中に玉鋼を入れて赤く透き通るほど熱したものを 叩いて延ばします・・  拍子木のような形にしたものを半分にして重ね再び加熱して打つ・・

重ねては打つ・・5枚鉄を二重にし折り重ねたものを8回折り返す・・ 重なった枚数にすると5枚を2枚重ねて10枚・・それを折り返して5×2=10 10枚を折り重ねて10×2=20 20×2=40 40×2=80・・ 8回重ねるころにはなんと2560層の鉄のミルフィーユになります。 刀になるまでにはこの重ねたものを8回繰り返すので・・考えられない 豪華な鉄のミルフィーユになるんです。 ちなみにここまでは下鍛え(したぎたえ)でこの後同じ工程を行う 上げ鍛え(あげきたえ)という鍛錬の後半の作業が行われるので とんでもない層のミルフィーユなのです!! この鉄を打ち重ねることを鉄を鍛える・・つまり「鍛錬」と言います。 鍛錬を繰り返すことによって鉄は密になり固くなるのだそうです。 この鉄を打つ音は想像以上に大きな音で何かが破裂するような バン!!という感じで思わず「わっ!!」と声を上げてしまうような・・ そして透き通るように赤く焼けた鉄を水に入れた時の「じょわっ!」と いう音を立て鈍色の鉄の塊になります。 この作業を見続けているとだんだん鉄に引き込まれるような・・ ちょっとドキドキしながら息をのんで見つめてしまいます。 実際鉄を叩いて頂くとただの鉄の塊の状態ではカチンカチンという音が 鍛錬を重ねた鉄は仏具の「おりん」のような風鈴のような・・ チーンという響きが生まれます。  すくすくの森の一角にある刀を打つ小屋も「鍛錬場」という名称で

ここで数々の「刀」に命が吹き込まれていくのです。  高野さんの打った刀を持たせていただくとずしりと手首に重みがかかり

刃渡り80㎝もない刀ですが見た目以上の重さがあります。 かつて剣道の経験があるShinlyとしてはやはり「剣道形」をやって みたくなりますがとても持っていられません(笑) そういえば剣道でも稽古や生徒のことを「錬成」というのですが 稽古を積み重ねるという意味だったんですね・・。 遥か昔はこんな重たい刀で時代劇でよく見るような切りあいが 行われていたんだなぁ・・と思いましたが・・高野さんいわく カキンカキンなんて刀同士で打ち合ったらすぐに歯がこぼれて(欠けて) しまうのだそうです。 これは意外! 鍛錬を重ねて密になり固くなった鉄の塊である刀が実際には非常に デリケートで刀を研ぐ砥師さんが刀を研ぐときに砥石目と違う方向に 引いてしまったら「綿」ですら傷がつくほどなのだそうです。 だから刀を鞘に収めるときも時代劇のようではなく鞘に少しも当たらない ようにそーーーーっと出したり収めたりしなければならないんですね!(驚) 「研ぎ澄ます」という一点の曇りもない美しさは刀だけが持つ 「戦闘美」なのですね・・ 子どもの頃チャンバラが好きだった方も多いのではないでしょうか。 すくすくの森では高野さんの鍛錬を見学することも出来ますが 宇都宮の二荒山神社で10月12日に行われる「ふいごまつり」では 昔ながらの刀鍛冶を見ることができます。 さらに完成品の真剣も見ることができます。 こんな機会はめったにないとのことなのでちょっと先の話になって しまいますが是非貴重な刀鍛冶をご覧ください。 また高野さんは生活に使うナイフや包丁なども注文に応じて 作って下さるそうなので興味のある方はすくすくの森まで行くのもアリですよ♪ 。(*^▽^*)ゞ すくすくの森公園(那珂川町権現山) 定休日:月曜日 公開:8:30~17:00 お問い合わせ:0287-92-5757 (那珂川町観光協会)  |

一振りの刃に命を吹き込む刀鍛冶「刀匠 高野和也さん」。

世界に誇る鉄の芸術品「刀」

全日本刀匠会という文化庁が承認した刀鍛冶が所属する

唯一の全国組織には現在200名ほどの「刀鍛冶・刀匠」が

登録されています。

全国でもわずか200名ほど・・しかも実際に刀を

打っている刀匠はそこまではいないのだそうです・・。

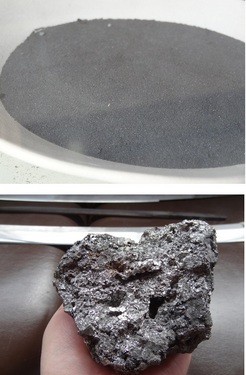

刀は「たたら製鉄」で砂鉄と炭から玉鋼(たまはがね)

から作られます。この「たたら製鉄」と言うのは島根県の奥出雲地方でしか

行われていない「和鉄」の製造元です。

映画「もののけ姫」にも出てくる「たたらば」・・あれですね

写真の上が砂鉄・・下が玉鋼